ふわりぃのココがスゴイ

【最新版】ランドセルの重さ平均は? 選び方とチェックポイントを徹底解説

期待に胸を膨らませ、たくさんの候補の中からお気に入りを探すランドセル選び。

しかし実際に学校生活が始まると、購入直後には意識していなかったトラブルに直面することも!

今回は、ランドセルの「重さ」に着目して、後悔しやすいポイントを押さえていきましょう。

「素材」で変わるランドセルの重さ

ランドセルの「重さ」は一般的に「1,100〜1,300g」と言われています。この重さは使われている素材によっても差が生じます。

ランドセルの素材として代表的な「人工皮革」「天然皮革の牛革」「天然皮革のコードバン(馬革)」「布製」の特徴と重さは以下の通りです。

| 素材 | 特徴 | 重さの目安 |

|---|---|---|

| 人工皮革 | ・軽量で安価 ・耐水性がある ・型崩れしにくい | 約1,000〜1,200g |

| 天然皮革(牛革) | ・耐久性がある ・傷が目立ちにくい ・エイジングを楽しめる | 約1,200〜1,400g |

| コードバン(馬革) | ・より強い耐久性がある ・高級感がある | 約1,300〜1,500g |

| 布製 | ・非常に軽量で通気性が良い ・デザインや色のバリエーションが豊富 ・比較的安価だが耐久性はやや劣る | 約900〜1,100g |

ノート1冊分が約200gですから、素材による重さの違いはそれほど大きくないように見えます。

しかし、まだ体の出来上がっていない小学1年生が毎日背負うもの、と考えると細かいところまで妥協せずに選びたいものですよね。

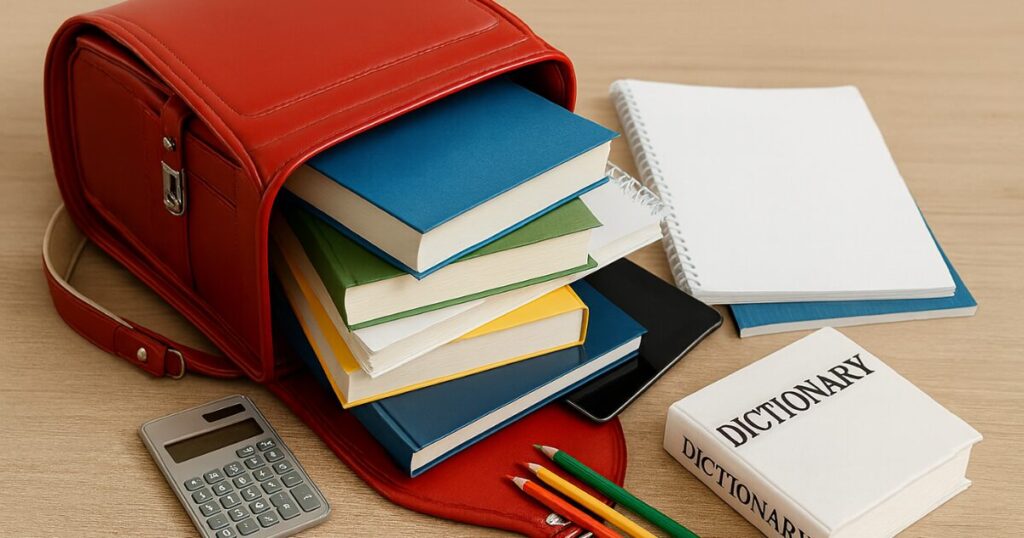

ランドセルの中身(教科書やタブレット)の重さ

ランドセルが重くなる一番の原因は、中に入っている荷物です。GIGAスクール構想の推進により、最近では教科書やノートに加えて、タブレット端末を毎日持ち運ぶ学校も増えました。

では、それぞれのアイテムは一体どれくらいの重さがあるのでしょうか。わかりやすいように、表にまとめてみました。

| 項目 | 重さの目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 教科書(B5サイズ) | 約300g〜500g | 学年が上がると厚くなり、重くなります |

| ノート(B5サイズ) | 約120g | |

| タブレット端末 | 約500g〜700g | ケースや充電器を含めるとさらに重くなります |

| 筆箱(中身込み) | 約200g | |

| 水筒(500ml/中身あり) | 約600g | 空の状態でも100g程度あります |

例えば、教科書2冊とタブレット端末だけでも、それだけで1kgを超えてしまいます。これは、500mlのペットボトル2本分以上に相当する重さです。これに加えてノートや筆箱、水筒などが加わるわけですから、ランドセルの中身がいかに重いかがお分かりいただけるかと思います。

学年によって変わる荷物の重さ

ランドセルの中身は、学年が上がるにつれて教科が増えるため、さらに重くなっていきます。

| 学年 | 主な持ち物(一例) | 1日の荷物の合計重量(目安) ※ランドセル含 |

|---|---|---|

| 低学年(1〜2年生) | ・教科書 ・ノート 4〜5冊 ・その他(筆箱、水筒など) | 約3.7〜4.7kg |

| 中学年(3〜4年生) | ・教科書 ・ノート 6〜7冊 ・辞書、リコーダーなど | 約4.7〜5.7kg |

| 高学年(5〜6年生) | ・教科書・ノート 7〜8冊 ・タブレット端末、裁縫セットなど | 約5.7〜7.2kg |

ご覧のように、高学年になると、低学年の頃の1.5倍以上の重さを毎日背負うことも珍しくありません。特に荷物が多い日には、総重量が7~8kgを超えることもあり、これは小学6年生の平均体重(約35kg)の20%に相当する重さです。

これだけ重たいランドセルを、まだ体の成長途中である子どもたちが毎日背負うことで、近年「ランドセル症候群」という健康への影響が心配されています。

重たいランドセルによって起こる「ランドセル症候群」

このように、現代の小学生が背負うランドセルは非常に重たくなっています。この重さが原因で、心身にさまざまな不調が起きることを「ランドセル症候群」と呼び、近年問題視されています。

具体的には、以下のような症状が挙げられます。

●肩・首・腰の痛みやこり

○重いランドセルを背負い続けることで筋肉が常に緊張し、血行不良を引き起こしてしまいます。これが直接的な痛みの原因となります。

●姿勢の悪化

○重たい荷物に体が後ろへ引っ張られるため、子どもは無意識にバランスを取ろうと前かがみの姿勢になってしまいます。この状態が習慣化すると、猫背や、首が前に出てしまうストレートネックの原因となりかねません。

○背骨の自然なS字カーブが失われることは、成長期の体にとって非常に大きな問題です。

●通学へのストレス

○身体的な負担だけでなく、「学校に行くのがつらい」といった精神的なストレスにつながるケースもあります。

ランドセルの重さは単なる「持ち運びの問題」ではなく、お子さんの健やかな成長を妨げる可能性のある、深刻な問題なのです。

重たいランドセルの原因は「中身の荷物」

この「ランドセル症候群」を引き起こす最大の原因は、言うまでもなく年々重くなるランドセルの中身です。教科書やタブレットを学校に置いておく「置き勉」が認められていない学校も多く、ほとんどの荷物を毎日持ち運ばなければなりません。

つまり、荷物そのものを減らすのは難しいのが現状です。だからこそ、その重たい荷物を入れても、いかに体への負担を減らせるかが、ランドセル選びにおいて非常に重要な視点となります。

軽すぎるのもダメ?失敗しないためのポイント

ここで気になるのが、「負担を減らすにはただ軽ければいいのか」という問題です。

安心して使える「軽い」ランドセルを選ぶためには、次の2点をしっかりと確認しておく必要があります。

壊れにくさ

まず確認しておきたいことは、「壊れにくさ」です。

軽すぎるランドセルの中には、素材自体を軽量なものにしたり、金具等の部品を軽いものに変えたりして、全体の軽量化を図っているケースが存在します。

この場合、確かに総重量を抑えることはできますが、強度の面ではどうしても不安が残ってしまいます。

また、ランドセルは晴れの日も雨の日も変わらず6年間使用するものですので、長期で使用しても劣化しないのか、急な雨や雪などに耐えられるのかなど、広い視点での壊れにくさも考慮する必要があります。

「軽さ」だけを押し出すのではなく、「壊れにくさ」にもしっかり配慮が行き届いたメーカーを選ぶようにしましょう。

フィット感

もう一つ大切なことが、ランドセルの「フィット感」です。

ランドセルの使いやすさは「重さ」だけでなく、背負ったときの「フィット感」にも左右されると言われています。

たとえ軽いランドセルであったとしても、背負ったときに隙間があったり、ふちが体に当たったりしていると、毎日背負う時の負担になります。

体に合わないランドセルはお子さんの肩こりや腰痛の原因にもなりますので、きちんと体にフィットするか、成長しても調節して使い続けられそうかという点も確認して置くとよいでしょう。

最近では従来のランドセルのように皮革を使用したものだけでなく、ナイロンなどを素材としたリュック型の鞄も増えてきました。

確かに、軽さだけで考えればリュック型の方が負担は少ないかもしれません。

しかし、ランドセルは6年間使うもの。長期利用による型崩れや子どもの成長も視野に入れて、長く安心して使えるものを選ぶ視点を持つことをおすすめします。

ただ軽いだけじゃない!ふわりぃランドセルのこだわり

ふわりぃランドセルでは「軽さ」はもちろん、使いやすさや壊れにくさ、体へのフィット感も大切にしています。

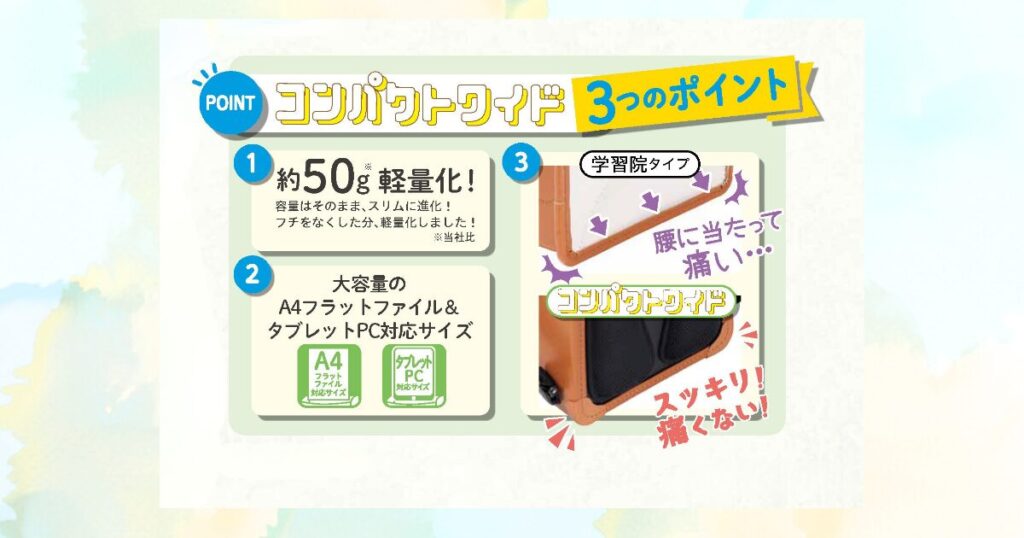

当社比で約50g軽量化!コンパクトだけど大容量!

ふちをなくすことで腰への負担が軽減され、容量はそのままに当社比約50gの軽量化に成功しました。

タブレットPCにも対応しており、A4フラットファイルもそのまま収納できる大容量仕様になっています。

潰れにくくて丈夫!補強構造

さらに三方向からの型崩れを防ぐ、新しい強化パーツを追加したことで耐荷重約100kgをクリアした『ストロング100』モデルもご用意しており、強くて軽いランドセルを実現しています。

フィット感抜群!ふわりぃ背カン®&ふわりぃ肩ひも®

左右に移動することもできるので、体の成長に合わせて調整することも可能です。

従来よりも約2.5倍クッションをボリュームアップし、両サイドにふくらみを持たせた「ふわりぃ肩ひも」とともに、肩への負担を押さえ、快適な背負い心地をサポートしています。

まとめ

保護者世代が子どもだった頃よりも、格段に重くなっている小学生の荷物。

お子さんの体の負担を減らし、快適に登下校してもらうためには、できるだけ軽く、そして機能面も充実したランドセルを選ぶ必要があります。「軽さ」以外の要素もしっかりチェックし、後悔のないランドセル選びをしていきましょう。