知っトク子育て情報

ランドセルの歴史とそのルーツとは?

日本では、入学の約1年前からラン活を意識し始めるなど、小学生の通学バッグといえば”ランドセル”というイメージが強いですよね。世界の通学バッグにはさまざまな形がありますが、箱型のバッグを背負って使うランドセルは日本独自のもの。

今回はランドセルの歴史とそのルーツを紹介します!

ランドセルの起源は江戸時代

ランドセルの歴史の始まりは、江戸時代。

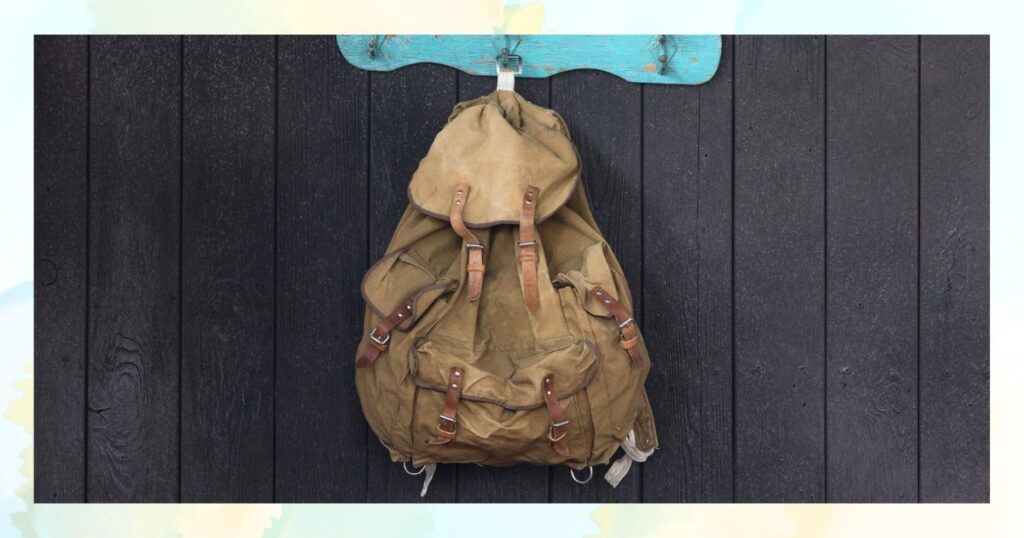

幕末頃に西洋から輸入された「背のう」と呼ばれる布製のリュックサックのようなものが、軍隊で使われていました。この背のうが、現在のランドセルの起源と言われています。

明治時代のランドセル

そして明治時代になると、背のうが学習院でも採用され、子どもたちの通学バッグとして使われるようになりました。

最初はリュックサック型だった

当時、子どもたちは馬車や人力車で通学したり、使用人に荷物を預けて通学したりすることが一般的でした。しかし、学校では皆平等であり、家庭環境を教育の場に持ち込むべきではないとの理念から、学習院の開校から8年後の明治18年に馬車や人力車での通学や、使用人に荷物を持たせることが禁止されました。

そのため、子どもたちは自分で学用品を持ち歩かなければならず、背中に背負うことで両手をあけて荷物を持ち運ぶことができるリュックサック型の背のうが使われ始めたのです。

ランドセルの語源はオランダ語

このリュックサック型の通学カバンが「ランドセル」と呼ばれるようになったのは、軍隊用バッグの背のうがオランダ語で「ランセル」と呼ばれていたことから。このランセルが少しずつなまって、現在の「ランドセル」になりました。

箱型ランドセルの誕生

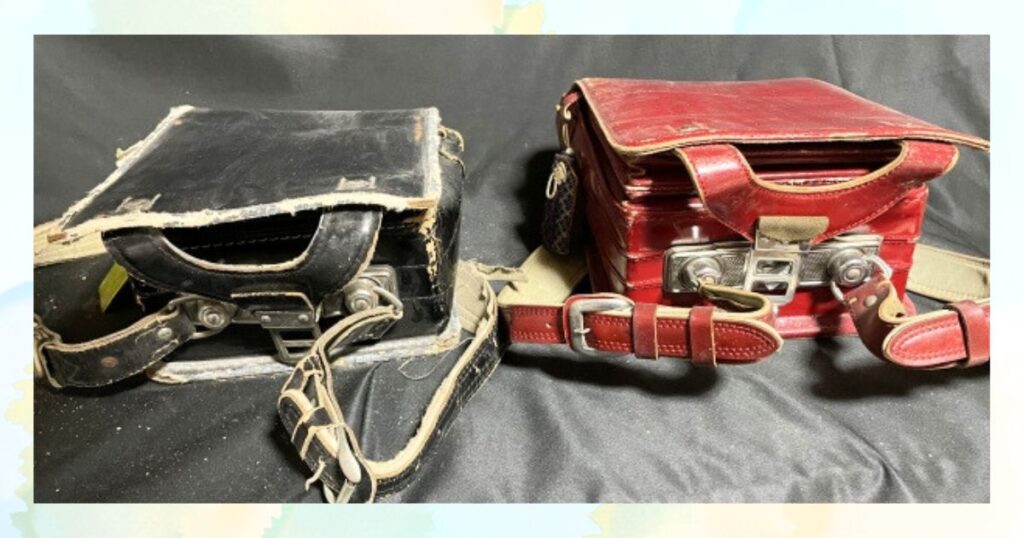

布製のリュックサックから現在のような箱型のランドセルに変わったのは、明治20年のこと。当時の内閣総理大臣であった伊藤博文が、大正天皇が学習院へ入学する際のお祝いとして箱型の通学カバンを贈ったのが始まりです。

その後、明治23年には素材が黒革に統一され、明治30年には細かい形状や寸法(縦一尺一寸、横一尺五分、マチ幅二寸五分)も統一されました。これが、「学習院型ランドセル」と呼ばれている箱型ランドセルの原型となっていくのです。

現代のランドセルへ

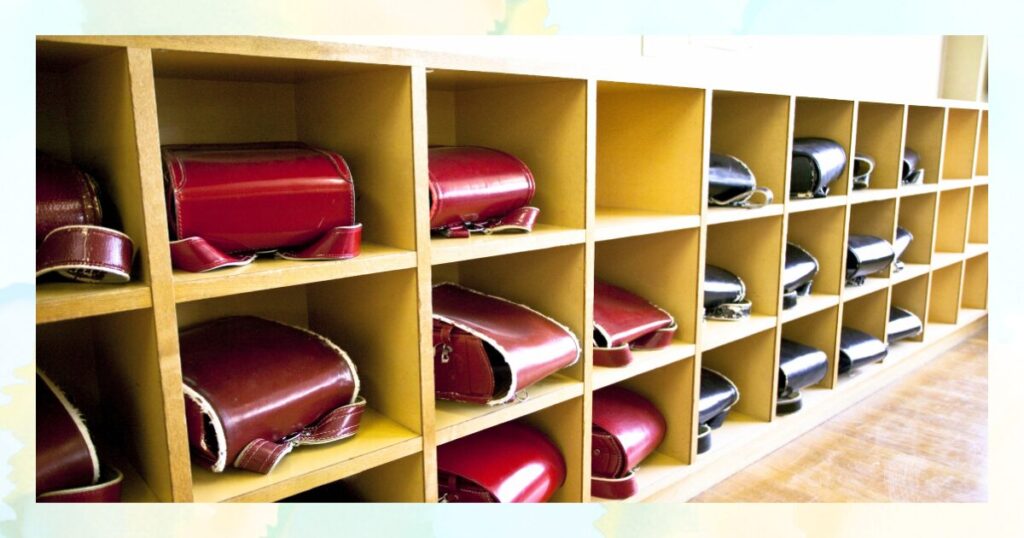

学習院でランドセルが誕生したものの、革のランドセルは一般庶民からは手の届かない高級品でした。そのため、昭和時代中期頃までは多くの子どもたちは風呂敷に学用品を包み、それを手で持って通学していました。

ランドセルが一般庶民にも広まってきたのは昭和30年以降のこと。この頃には男の子が黒、女の子が赤というカラーも定着してきました。

素材の移り変わり

当初、ランドセルの素材には強度の高い牛革が使用されていましたが、経済の発展とともに人工皮革が登場しました。人工皮革は値段も手頃で軽量かつ濡れても影響を受けにくいため、注目を集めてどんどん全国へ普及していきました。

色の変化

ランドセルが現在のようにカラフルになったのは平成時代から。人工皮革が使用されるようになったことで、それまでの黒と赤以外にもピンクや水色、茶色、むらさきといったカラフルな色のランドセルが登場しました。

さらに、刺繍やラインストーンなどの装飾も普及し、現在ではデザインも多種多様なランドセルが流通するようになりました。

まとめ

ランドセルを購入する際はお気に入りのランドセルを見つけたいですね!